誰でも点数が取れる教科

やみくもに勉強していても無駄に体力も時間も浪費してしまします。高校生物の特徴を理解し、また生物学の持つ特性を把握した上で、勉強に挑んでいきましょう。高校生物は頭の良さを要求する科目ではありません。どちらかと言うと、世界史などに似ていると思います。効率よく勉強すれば、誰でもある程度まで点数を取ることができる科目です。以下に勉強方法を書きたいと思います。

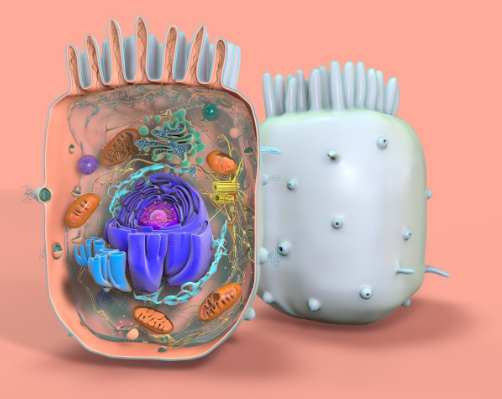

とにかくイメージを持つ

単元同士の繋がりは深くない

それでも最初に「細胞」について学習することはお勧めします。細胞への理解は、どの生物現象にも必要な知識となります。 細胞こそが生命現象の最小単位です。

できるだけ視野は広く

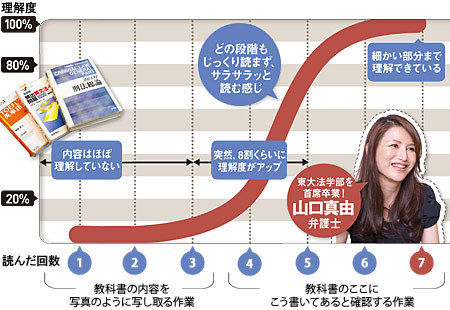

教科書を7回読むだけの勉強法がPRESIDENT onlineに掲載されていました。この方は、一年だけの勉強で司法試験を合格するような特別な方ですが、この勉強方法はかなり的を射ていることを思います。始めの数回は苦痛ですが、勉強内容の全景を知った上で細かい内容を理解していくと、心理的にも安心感があります。

基礎問題集と発展問題集の繰り返し

一通り知識を得たら、簡単な問題集を買ってみることを強くお勧めします。情報をアウトプットするためには練習が必要であることを体験できるでしょう。知識を出力するためには、「理解する努力」同様に、「出力する努力」をしなければなりません。そして、知識はアウトプットすることができて初めて使える知識となります。

おすすめ参考書

内容がカラーでイラストや図がたくさん掲載されています。イラストを通して視覚的・直感的に理解することができます。教科書のエッセンスを抽出した入門参考書の王道と呼べる一冊でしょう(それでも教科書を読むに越したことはありません)。

生物は視覚的に理解することが何より重要ですから、資料集を1冊は持つことをお勧めします。どんなものでも良いのですが、ネットで安く手に入る良書は上記のものです。傍らに置いておいて、わからないことがあったらまずは資料集を開いてみること良いでしょう。

非常に完成度が高い用語集。きめ細やかな用語の定義と、豊富な解説によって、その用語の何がポイントなのかをすぐに理解できます。大学入試は網羅しているので、ぜひ図録と一緒に手元に置いておきたい1冊です。

おすすめ問題集

基礎レベル~センターレベルまでを網羅したバランスの良い1冊です。解説が豊富であり、非常に理解しやすい説明となっています。生物の基礎問題集の王者と言えます。しかし、決して入門書ではないので、0から勉強するには向いていません。

解説が非常に丁寧な問題集です。内容は入門よりも一歩進んだものなので、やり甲斐を感じながら進めることができます。 「基礎」問題という題名ですが、かなりの力をこの問題集でつけることができます。

結局同じシリーズを並べてしまいましたが、本当に良書なので仕方がありません。「標準」とありますが、旧帝一般学部受験レベルから、国公立医学部受験者が身に付けたい標準レベルが網羅されています。難易度が高い問題もありますが、基礎を解説するのと同じ調子で、こうした発展的な問題群についても思考のポイントが分かりやすく整理、明示してあります。

かなり難しめの問題集ですが、非常に重要な問題のみ載せられています。効率よく網羅的に生物の重要問題を学習したい人にとって最適な1冊となっています。旧帝大学受験には必ず1回は解いておくことをお勧めします。論述問題が多いので、推薦入試の小論対策にもなります。

もちろんですが、センター試験を受ける人は必ず買う1冊です。

遺伝計算問題、グラフ読み取りが苦手人は…

2次試験対策として、遺伝問題、グラフ読み取り問題を完璧にしたい方は次の二冊をお勧めします。他のDoシリーズ同様に非常に丁寧な解説と、重要点に絞った問題が用意されています。

生物本を読んで関心を掻き立てる

高校生物では、これまで科学者が確認してきた既知の事実を学ぶ作業に終始してしまいます。しかし、科学の本来の楽しさは未知に対する冒険であることを思います。今、生物学では何が解明されて、何が解明されていないのか、その視点を持っているだけで学問へのモチベーションは上がることでしょう。以下何冊か紹介します。

神経学者のラマチャンドラン博士が実際の症例を基にしながら、脳の奇妙な働きを紹介します。生物学最大の謎である「活動電位の集合体である「精神」とは何者なのだろうか?」との問いにぐいぐい切り込んでいきます。

SF界の巨匠が描く生物学の歴史本です。SFベストセラー作家アシモフが作者であり、読み物として非常に面白く、全体像を知ることが出来るため勉強になります。

動物行動学をやる人間は動物を愛さなくてはならない、とのローレンツの生き方が詰まった一冊です。ありのままの動物の姿を見るためには、一緒に住み、同じ目線で接しなければならない大切さを教えてくれます。

物質的には絶えず変化し、システム(構造)的には全く変化しない状態を動的平衡と呼びます。生物は動的平衡の存在です。動的平衡から見た生物についてや、様々なエッセイが収められており、好奇心を高めてくれます。

他にも生物を勉強する人にとっては涎が出るほど面白い本のリストを作成しました。参考にしていただければ幸いです。→生物好きに激しく勧める本

自ら探究する

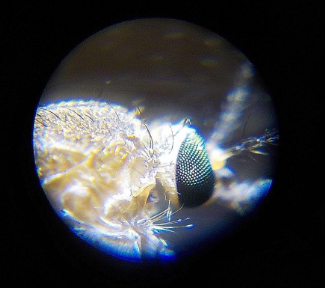

生物を楽しむ最大の秘訣は、自らの手で生命の驚異を発見し、感動することだと私は思います。高度な生物実験は実験室でないとできませんが、観察するだけならば自宅でも容易にできます。 できるならば、ワクワクしながら学習したいですね。

お手軽価格(1000円台)のハンディ顕微鏡です。他にも様々なハンディ顕微鏡が販売されていますが、あまり評判はよろしくないようです。この顕微鏡は国産品だけあって、かなり品質が良いものとなっています。私は虫の顔を拡大して複眼を観察したりなどしています。これがあるだけで散歩も楽しくなりますね。

インターバルカメラです。自分で設定した間隔(1秒~1日おき)で写真撮影を行い、画像を繋げて動画として出力してくれます。私は道ばたで拾ったヤゴが羽化する瞬間を撮影してみたり、植物が成長する様子を記録したりして使用しています。生物観察だけでなく、コマ撮り撮影がしたい時などに役立つパートナーです。下の動画ように撮影できます(レコロでの撮影ではありませんがほぼ同様です)。

野山を散策していると木の幹に開けられた穴だったり、地面に開いた穴だったりをよく発見します。そんな時にこの内視鏡カメラがあると便利です。先端にLEDライトが十分に付いているため、明るく照らして見ることができます。防水機能付きで3000円ほどですから、すごいです。アンドロイド、PC、タブレットで使用できます。インストールするアプリ等の情報は商品ページで確認できます。

![生物[生物基礎・生物] 標準問題精講 五訂版](http://ecx.images-amazon.com/images/I/51lciErCMAL._SL160_.jpg)