ペニシリンとは

ペニシリンは「抗生物質」と呼ばれ、細菌に対してだけ毒性を発する魔法のような物質です。その劇的な効果から、発見された当初は「黒魔術」とも称されたほどです。

現在は抗生物質耐性を持つ細菌なども現れ、抗生物質の凄さというものが発見当時よりも霞んできているように思われますが、それでも現在の医療には欠かせない存在です。

[amazonjs asin=”4309253520″ locale=”JP” title=”あなたの体は9割が細菌: 微生物の生態系が崩れはじめた”]ペニシリンはなぜ効く?

抗生物質の特徴は、「細菌のみに効く」というものです。つまり、細菌が持っている特有の構造と反応する物質であると言えます。

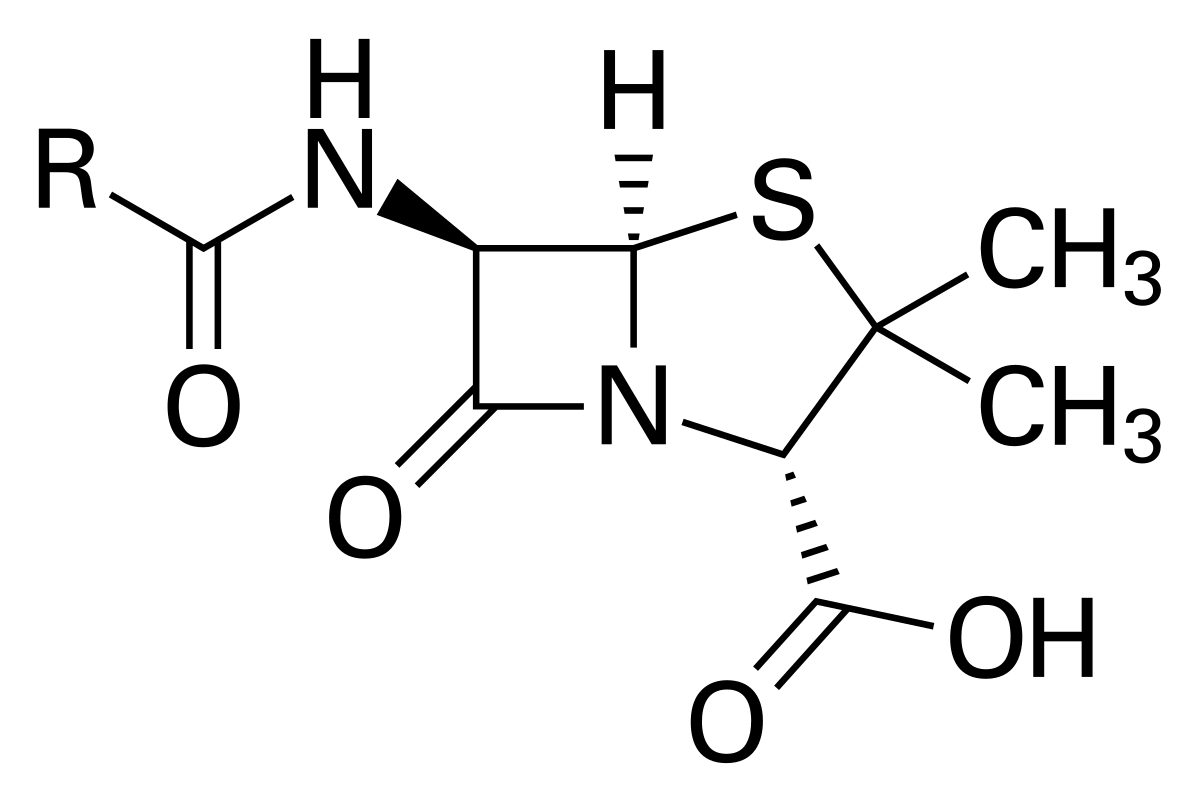

ペニシリンは細菌が持つ細胞壁の合成を阻害します。細菌類はペプチドグリカンでできた細胞壁を持っています。一方、人の細胞は細胞壁を持っていません。細胞壁の合成を阻害すると、細菌は増殖することができなく、感染が広がらない、というメカニズムです。

肺炎を引き起こすマイコプラズマと呼ばれる細菌は細胞壁を持っておらず、そのような細菌にはペニシリンは効きません。しかし、ペニシリン以外にも抗生物質は多くあり、細胞壁以外の細菌独特の機構を阻害し増殖を抑えることができます。

抗生物質はウィルスにはなぜ効かない?

ウィルスとは、ペプチドや膜で遺伝物質が覆われた非生物(物質)です。なぜ効かないのかは明確で、細菌とは全く異なる存在であるからです。

抗生物質は細菌が持つ特有の機構に反応します。抗生物質が人の細胞に対して無害なのと同様に、細菌と全く異なる存在であるウィルスにも無害なのです。

しかし、ひと昔の病院においては、ウィルス性の病気であっても抗生物質を投与することがありました。現在も発展途上国等ではとりあえず抗生物質を飲むという習慣があります。ウィルス性の病気で抗生物質を飲むことは全く意味がありませんが(むしろ腸内細菌を殺してしまうので悪影響です)、患者が抗生物質を望むために処方してしまうということがあるそうです。

13万人を対象としたアンケートでは、40%以上の人がインフルエンザに抗生物質が効かないことを知らないと回答しました(抗生物質と人間より 山本太郎著)。

ペニシリンの歴史

1928年、アレクサンダー・フレミングはアオカビの周囲にはブドウ球菌が育たないことを発見しました。フレミングはアオカビが抗菌物質を産生していると推測しました。その物質を同定することはできませんでしたが、アオカビの学名「Penicillium notatu」にちなんでペニシリンと名付けました。

発見から10年後、1940年、ハワード・フローリーとエルンスト・ボリス・チェーンは、フレミングの論文を読み、その物質の重要性に注目しました。

彼らはマウスに細菌を感染させ、ペニシリンを投与したグループと、投与しなかったグループとで比較実験を行いました。すると、ペニシリンを投与したグループだけが生き残るという結果になりました。これにより、ペニシリンの医学的な有効性が実証されました。

ペニシリンの大量生産

当時はペニシリンは培養液から僅かしか採取することができませんでした。そのため、ペニシリンを大量生産する株を探したり、紫外線を照射して突然変異などを起こして効率よく生産するアオカビを作り出しました。

その結果、当初培養液1mlあたり4単位であったペニシリン量を、5万単位まで増加させることに成功しました(1943年)。現在、ペニシリンを産生しているのは、この1943年に作成した株の子孫です。

抗生物質「ペニシリン」の今後

ペニシリンに限らずあらゆる抗生物質の過剰投与について反省が求められています。いたずらに使用すればするほど、抗生物質耐性を持つ細菌が増えていきます。

特に原核生物である細菌の細胞分裂の速度はすさまじいものがあります。簡単に自然淘汰によって、抗生物質耐性を獲得できるでしょう(現にそのような細菌が出現しています)。

今後は、人類が獲得した細菌への武器である「抗生物質」を乱用することなく、最終兵器として温存していく必要があります。そうしなければ、せっかく獲得した武器は、細菌にとって何の効果も持たないガラクタになってしまうでしょう。