進化論とは

キリスト教社会においては、生物種は神の創造によって理にかなった完成されたものであり、変化しないと考えられていました。しかし、18世紀頃から、そのような生物観に異を唱える学者が現れ、当時の社会の反発はかなり強かったものの、現代では生物種は変化する(進化する)ことが常識として受け入れられています。

用不要説 ラマルク(1809年)

よく使用される器官は発達し、よく使わない器官は退化するという説です。親が生まれてから獲得した形質は子どもには遺伝しないため間違った説です。

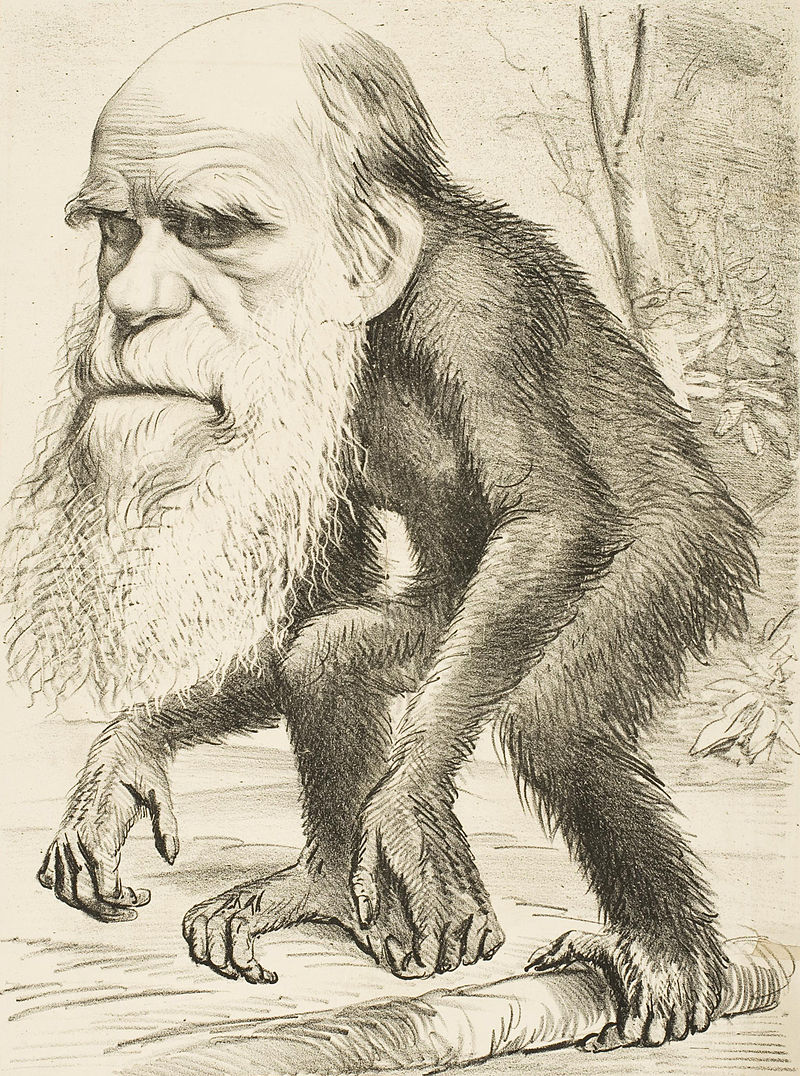

自然選択説 ダーウィン(1859年)

その環境に適した形質を持つ個体が生き残るため(自然選択)、生物は環境に適応した形質を持つように進化するという説です。自然選択以外の進化については言及されていないため、不完全です。

地理的隔離説 ワグナー(1868年)

同じ種であっても、地理的変動によって物理的に隔離されることによって、種の分化が引き起こされるという説。

生殖的隔離説 ロマーニズ(1885年)

同じ種であっても、生殖器官の変化や、繁殖行動の変化によって生殖しなくなり、その結果種分化が引き起こされるという説。

定向進化説 コープ(1871年)アイマー(1885年)

生物の進化は一定の方向性があるという説。ウマが4本指から1本指になったことや、オオツノジカが非常に巨大な角を持つようになったのも、自然選択ではなく、「ブレーキがきかない」定向進化が働いたと説明しています。しかし、これらの現象は自然選択でも説明できることから、そもそも定向進化が存在するのか不明でもあります。

生殖質説 ワイスマン(1892年)

生殖細胞に起こった変異は子どもに受け継がれ、体細胞で起こった変異は子どもには伝わらないとする説です。

突然変異説 ド・フリース(1901年)

突然変異が自然界では起こり、進化の原因となると提唱した説です。オオマツヨイグサの観察から突然変異の発想が生まれました。

中立説 木村資生(1968年)

DNAの変化は生存に有利・不利とも関係ないものが多く、大部分は「中立」であるとする説です。自然選択以外の進化について言及した点で斬新でした。

総合説

現在では、自然選択、隔離、突然変異、中立的な変化(遺伝的浮動)などが総合的に合わさって進化が起こると考えられています。これを総合説と呼びます。